在此背景下,有的当事人为了规避“限购”“限贷”和税收政策,或者为了降低交易成本,采取“借名买房”的交易模式购入房屋后由他人代持,待政策转变、具备购房资格后再办理过户。殊不知法律上对这一行为的法律评价争议是比较大的,各地法院及[敏感词]人民法院的裁判思路也在不断变化,主要集中在借名买房合同是否有效以及案涉房产的权利归属。本文将分为上下两篇,通过梳理2020年以来涉及借名买房合同的[敏感词]法裁判及相关裁判,试图在争议中总结出具有指导性的操作建议。

本篇为上篇,围绕借名买房合同的效力问题展开分析,认为借名买房合同并非当然地因违反公序良俗而归于无效,而应结合借名原因、房屋类型、违反政策的属性等因素判断,并综合衡量当事各方的民事权益。

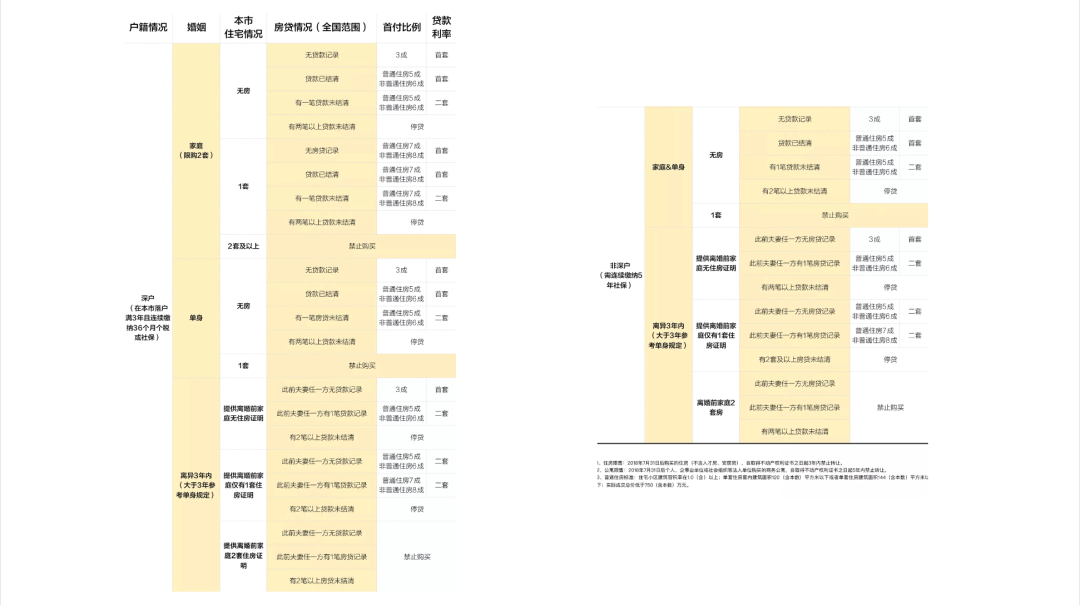

借名买房合同一般表述为“房产代持合同”“委托认购合同”,主要条款可以概括为“借名”条款、“买房”条款。“借名”条款主要包括约定以出名人的名义购房,相关法律文件由出名人签名,权属证书以出名人的名义登记;“买房”条款主要包括购房所需资金由借名人支付,标的房屋的所有权、使用权等一切权利归借名人所有,具备过户条件时借名人有权要求出名人配合。比如,欧先生努力奋斗,在深圳购入了一套房屋,再努力奋斗,又攒够一笔资金,此时,根据深圳市的限购政策,如果欧先生是单身,那么他已不具备再以自己名义在深圳购房的资格。通过借名买房合同,他可以拜托具备在深圳购房资格的朋友吴先生再购入房屋,由吴先生出面办理购房手续,但购房的资金全由欧先生支付,双方约定房屋的所有权属欧先生。但因为限购政策限制,房屋只能登记在吴先生名下,等到某日限购政策调整,欧先生具备购房资格了,即可要求吴先生配合办理过户手续。

借名买房合同属于无名合同,即法律并未明确规定其名称、内容,也没有明确规定其效力、权利义务关系。结合前述的[敏感词]/地方出台多项限制性政策、各地存在不同类型的商品房、普惠房的背景,借名买房合同的效力问题就成了首要解决的问题。对此,各地法院及[敏感词]人民法院的裁判思路也在不断变化。

(一)2020年之前各地法院的观点

2020年之前,地方法院对于借名买房合同效力的认定都持较为克制的态度,严格把控借名买房行为对第三人利益的影响。以深圳中院为例,在认定存在借名买房事实的案件中,对此问题即形成了大致三种裁判思路:

1、借名买房合同是双方当事人真实意思表示,未违反法律、行政法规的强制性规定,合法有效。在借名买房事实不涉及第三人的案件中(如借名买房合同纠纷或所有权确认纠纷),法院认为限购、限贷政策属于管理性强制性规定,不属于法律、行政法规也不属于效力性强制性规定,如(2020)粤03民终5377号唐翠媛、陈璐合同纠纷二审民事判决书、(2016)粤03民终18566号王鸿与王娟所有权确认纠纷二审民事判决书。

2、违规转让申购资格的借名买房合同,损害了社会公共利益,应属无效。对于借名购买经济适用房等保障性住房,法院认为保障性住房的配售体现[敏感词]对困难群体基本生存利益的特殊保障,具有较强的社会公益性质,如(2020)粤03民申146号郑艳珊、黄忠新执行异议之诉再审审查与审判监督民事裁定书、(2018)粤03民终16040号王广亚与黄锡光及原审第三人黄文娜合同纠纷二审民事判决书。

3、在执行异议之诉中,法院一般仅对借名买房事实作查明,而不强调借名买房合同的效力,更多借用不动产登记簿公信力制度和物权变动规则定分止争,维护第三人的信赖利益。法院认为,对于善意第三人而言,案涉房屋的权属应当以物权登记为准,归出名人所有;第三人对此物权登记情况有合理信赖的(如第三人基于该物权登记情况而同意接受保证担保或者达成交易),借名人不能排除强制执行,如(2020)粤03民终6716号李珍山、董爱明等申请执行人执行异议之诉民事判决书。本文下篇将就此裁判思路展开分析。

(二)[敏感词]法认为规避限购政策的借名买房合同无效

2020年底,[敏感词]人民法院在(2020)[敏感词]法民再328号民事判决书中首次认定:借名人和买房人为规避[敏感词]限购政策签订的《房产代持协议》因违背公序良俗而应认定无效。这一裁判思路随后便取代前述各地法院采用的第1种裁判思路。接下来本文将详细分析[敏感词]法在本案中的裁判思路,思考借名买房合同的效力是否当然无效,如果不是,在何种情况下方能认定借名买房合同有效。

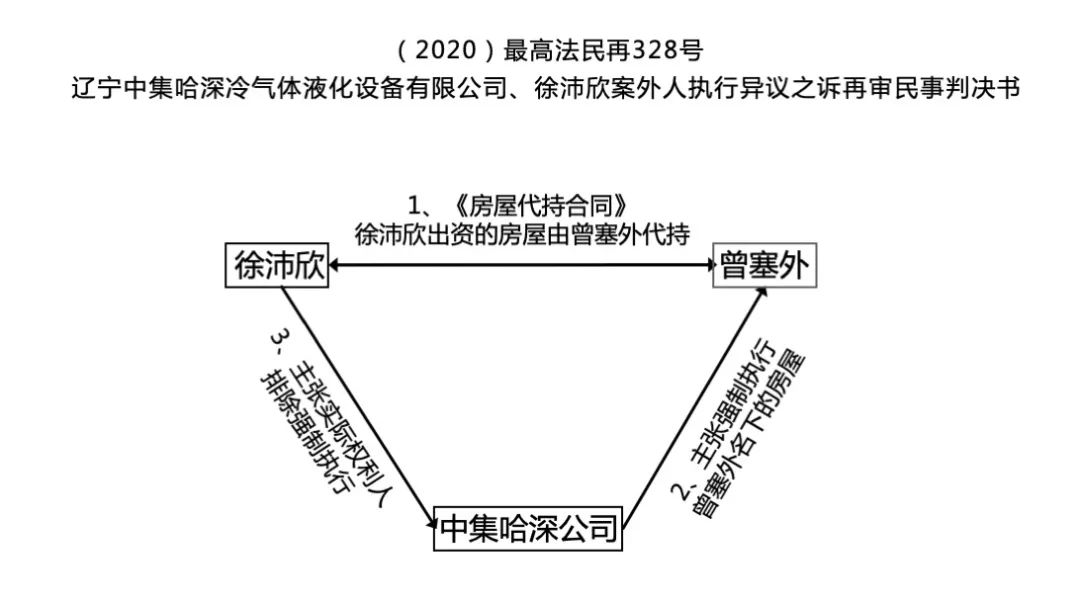

为规避限购政策,2013年,徐沛欣借用曾塞外的名义购房,双方约定将徐沛欣出资购买的房屋登记在曾塞外名下。后来曾塞外为一笔第三人的借款承担连带保证责任,最终无力清偿该笔保证债务,债权人中集哈深公司即依法申请强制执行,曾塞外名下的案涉房屋被查封。徐沛欣即提起案外人执行异议之诉,主张自己是案涉房屋的实际所有权人,享有足以排除强制执行的民事权益。

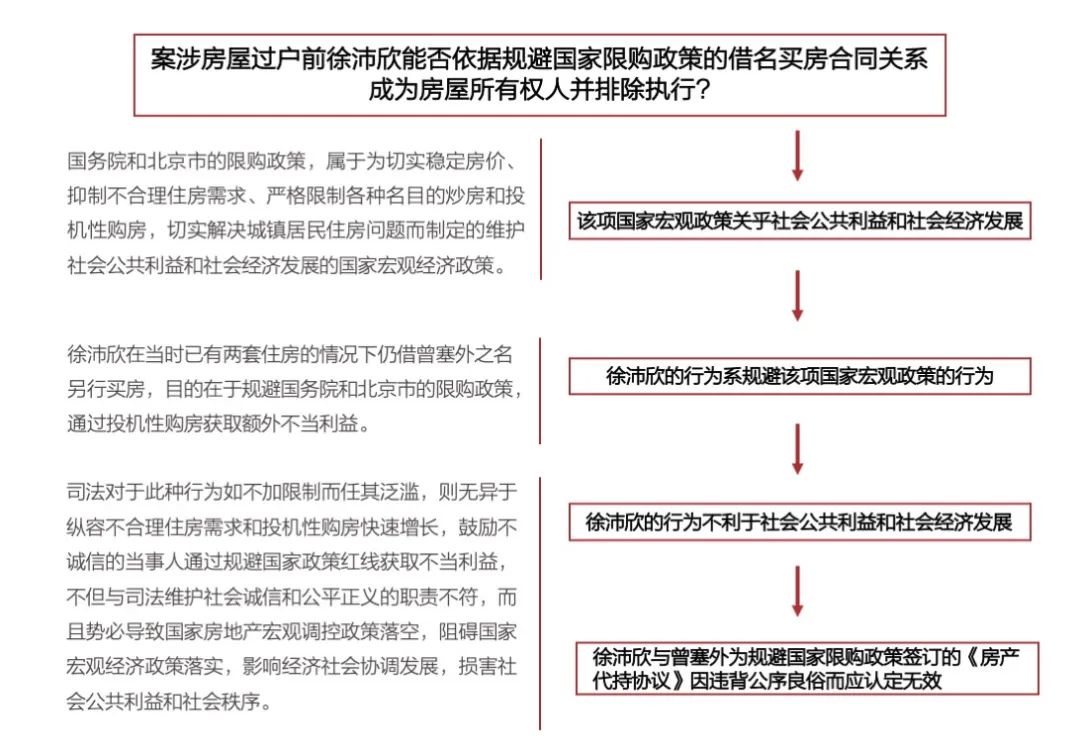

案件争议焦点主要围绕两个问题,1、徐沛欣与曾塞外是否构成借名买房合同关系;2、徐沛欣是否享有足以排除强制执行的民事权益。针对该两个问题,[敏感词]法在再审时细分为四个争议焦点,分别为1、徐沛欣与曾塞外之间是否存在规避[敏感词]限购政策的借名买房合同关系;2、案涉房屋过户前徐沛欣能否依据规避[敏感词]限购政策的借名买房合同关系成为房屋所有权人并排除执行;3、案涉房屋过户至徐沛欣名下后是否能够排除执行;4、中集哈深公司对案涉房屋是否存在受法律保护的信赖利益。其中在第二个焦点问题的分析中,[敏感词]法论证了限购政策是否涉及公序良俗。

[敏感词]法在本案中指出,房地产宏观调控政策是“基于部分城市房价、地价出现过快上涨势头,投机性购房再度活跃,增加了金融风险,不利于经济社会协调发展的现状”而出台的,结合[敏感词]近年来“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”,[敏感词]法认定“[敏感词]限购政策涉及公序良俗”具有相当的合理性;在我国大力推动类案检索制度的背景下,本案的裁判思路以及观点已在相关案件中得到应用,可以预见未来一段时间内,规避限购政策而进行的借名买房行为的无效风险很有可能增加。

但是[敏感词]法的论述是有条件的。从事实上,徐沛欣是在自身已有两套住房的情况下仍借曾塞外之名购房,属于为获取额外不当利益而进行的投机性购房和炒房的行为,就此而言,[敏感词]法并非一概否定所有类型的借名买房行为。从法律上,尽管存在类案检索制度,但个案中论证的“[敏感词]限购政策关乎公序良俗”,不能简单推而广之,认为所有宏观政策足以上升至公序良俗,因而其中还有具体解释的空间。

(三)延伸:[敏感词]宏观政策与公序良俗

于是,借名买房合同的效力即有了解释和参考的空间,(2020)[敏感词]法民再328号民事判决书恰恰是为讨论借名买房合同的效力提供了一种充分的解释和论述,提醒我们应当具体情况具体分析。对于规避[敏感词]限购政策的借名买房合同,一般应认定为无效;但对于其他不涉及规避[敏感词]宏观限购政策,也不涉及保障性住房的借名买房合同,又或者涉及其他限制性政策的借名买房合同,应当结合借名原因、房屋类型、违反政策的属性等综合衡量当事各方的民事权益,法院应充分尊重双方的意思自治,认定合同效力。

(四)结语

总而言之,借名买房合同的效力仍应以《中华人民共和国民法典》的相关规定为根据,慎重考量。而就常见的一些争议情形,司法实践中逐渐确定了以下三项裁判思路:

1、借名人和买房人为规避[敏感词]限购政策签订的《房产代持协议》因违背公序良俗而应认定无效。

2、违规转让保障性住房申购资格的借名买房合同,损害了社会公共利益,应属无效。

3、如借名买房事实涉及第三人(如执行异议之诉),可更多采用不动产登记簿公信力制度和物权变动规则定分止争,维护第三人的信赖利益。

下篇预告

那么既然认为借名买房合同有法律效力,借名人据此享有的权利究竟有什么法律效力呢?在下篇,本文将在此基础上进一步探讨借名人据此合同享有的权利问题,并总结若干具有指导性的操作建议。

注:本文仅供交流讨论,鉴于司法实践在相关问题争议较大,本文不构成本所对个案的法律建议或意见,如您需要法律建议或其他专业分析,请与本所联系。

推荐阅读

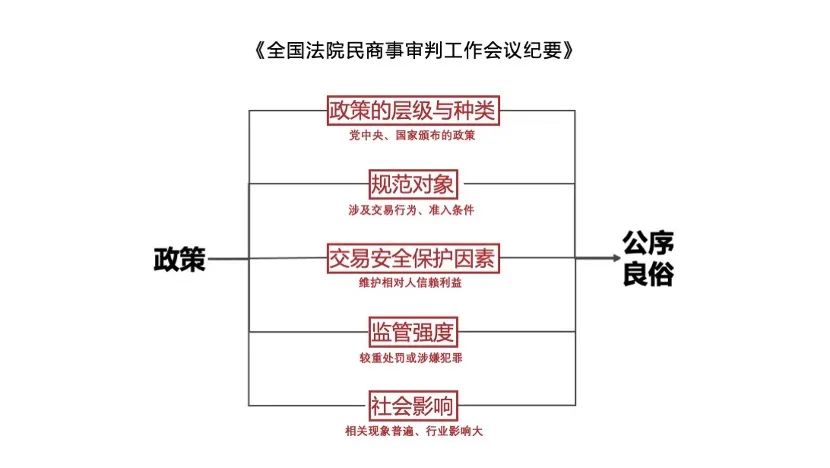

1、[敏感词]法在《<全国法院民商事审判工作会议纪要>理解与适用》中,专门提出了五个考量因素,以评判政策是否属于公序良俗以及其对合同效力的影响。

“[敏感词],政策的层级与种类。政策有党中央的政策、[敏感词]政策、部门政策和地方政策之别,一般来说,违反党中央的政策、[敏感词]政策的合同,可以认定构成违背公序良俗。而违反部门政策、地方政策,一般不宜以违背善良风俗为由认定合同无效。需注意的是,前述政策不包括司法政策。司法政策是指司法解释以外的诸如会议纪要、领导讲话、指导性意见等各种政策,不能直接作为裁判依据进行援引,但可以作为法官具体分析法律适用时的理由。

第二,规范对象。一般来说,只有当政策的规范对象是交易行为本身,或者是市场主体的准入条件时,才可能影响合同效力。对监管对象进行合规性监管,不会影响合同的效力,也即不能认为违背公序良俗。

第三,交易安全保护因素。如果仅是规范一方的行为,在确定合同效力时,就要考虑交易相对人保护的问题,而不应轻易通过认定其违背公序良俗而否定合同的效力。

第四,监管强度。如果违反政策的后果仅仅导致行政处罚,说明监管强度较弱,一般不宜以违背公序良俗为由否定合同效力。但是违反政策的行为可能构成犯罪的,表明监管强度较强,在认定合同效力时就要予以考虑。

第五,社会影响。只有当违反政策的行为可能造成严重的社会后果时,才能以违背公序良俗为由认定合同无效。在考察社会后果是否严重时,要看某类违规现象是否普遍,以及对整个行业有何影响。”

2、【中集哈深公司、徐沛欣案外人执行异议之诉再审民事判决书】