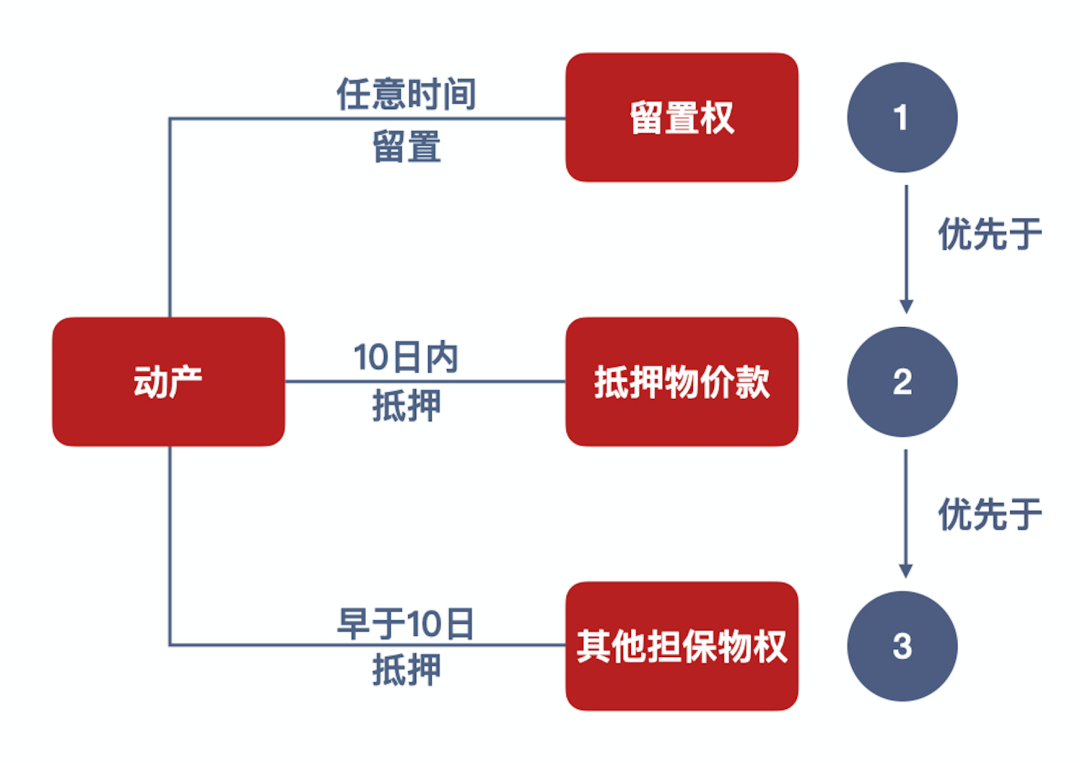

《民法典》第四百一十六条:【动产购买价款抵押担保的优先权】动产抵押担保的主债权是抵押物的价款,标的物交付后十日内办理抵押登记的,该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿,但是留置权人除外。

如图:

(点击查看大图)

留置权与抵押权与质权的优先清偿顺序,《民法典》第四百五十六条规定得很清楚,留置权优先清偿等级[敏感词],这是基于留置权往往基于承揽、加工、保管关系中,保护留置权人的权利,一方面维护了加工人等弱势群体的利益,避免“劳而无获”;另一方面也鼓励对于留置物或抵押物价值的妥善保管,有利于债权的实现。故而我国自《担保法》始,《物权法》沿而袭之,《民法典》继续保持并发扬。

而至于抵押权的清偿顺序,按照《担保法》等法律的沿革,以及《民法典》第四百一十四条之规定:同一财产向两个以上债权人设置了数个抵押权或质权的,按照登记先后或质押财产交付先后顺序清偿。而本次《民法典》第四百一十六条的规定,实际上就是突破了前述关于清偿顺序的一般性规定,而将货款的抵押权清偿优先级置于其它登记在先的抵押权之上。

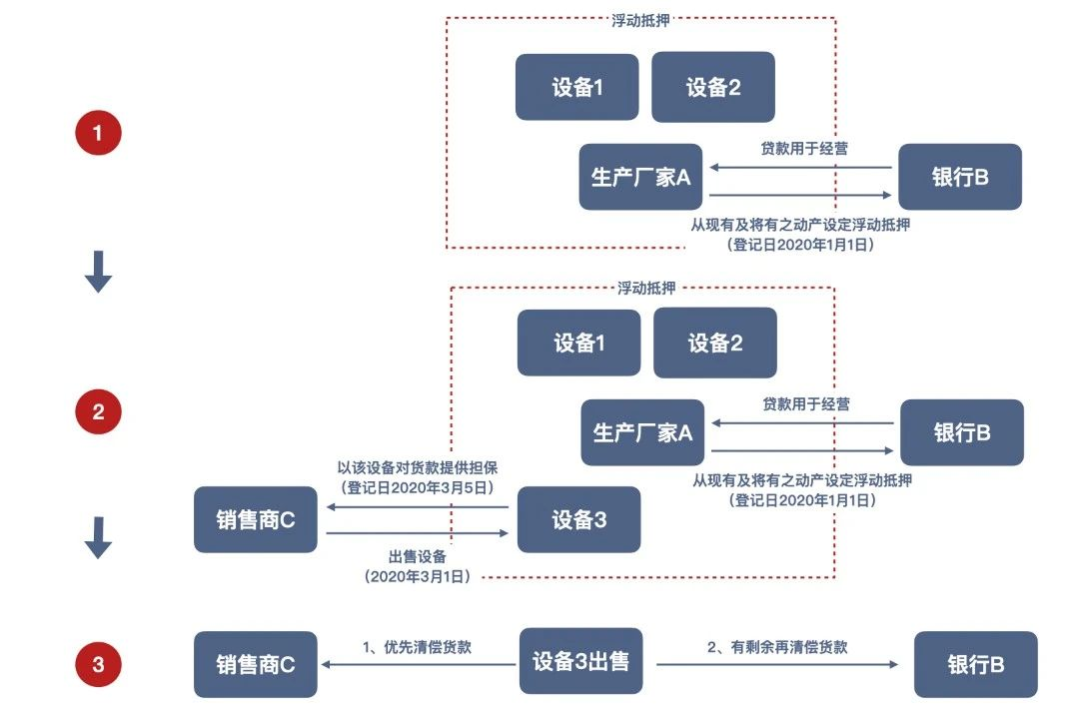

如果还不能理解,我们尝试举个例子说明一下:

(点击查看大图)

在上图所举的例子中,设备生产商A为了扩大经营,向银行B申请了经营性贷款,并以自己现有和将有的动产设定了浮动抵押,所谓浮动抵押,即是A在抵押期间,取得的一应动产,将自动设置以银行B的贷款为主债权的抵押权。此时,生产商A向销售商C又采购了一台新设备,当设备所有权转移至(交付)A时,这台设备及已经设置了银行B贷款的抵押权,银行B对出售这台设备的价款有优先清偿的权利。

从法律条文的文意来看的话,四百一十六条所限制的“超级优先权”适用范围是“主债权是抵押物的价款”,而未限定“担保权人系抵押物的出卖人”,在这个角度来看,毫无疑问即便是第三人提供了针对抵押物的货款贷款,而以货款作为主债权设定抵押担保,依然适用四百一十六的“超级优先权”。

但一旦第三人提供货款用以购买货物并设定担保适用“超级优先权”,那将面临一系列的问题需要解决。

首先是贷款人以欺诈的方式或者合谋欺诈的方式,向两家出借人进行贷款,用以购买货物,出借人贷款进行审查时并未发现货物设定了抵押,而四百一十六条又给予了十天的设置抵押的宽限期,极有可能出现贷款发放后虽设置了“超级优先权”抵押但发现在这期间已经出现了设置在先的“货款超级优先权”抵押登记这一不利于抵押权人或出借人的情形出现。

其次,关于交付时间与款项发放的时间是否有必然联系?四百一十六条限定的设立“超级优先权”抵押登记的时限是“标的物交付后十日内”,而货款的支付或者货款贷款的发放是有可能晚于标的物交付的。甚至会有第三人将出借的货款交付贷款人,与贷款人其它资金混同后再转移支付给货物出卖人。如何判断借款是否即“货款”?将是《民法典》正式生效后司法中需要解决的问题。

《民法典》四百一十六条的“超级优先权”与法定优先权的顺序问题?

我国现行法律体系下常见的完整的法定优先权大致有三类:

1、建筑工程承包人的工程价款优先权;2、破产下的员工工资;3、船舶优先权。

破产下的员工工资是劣后于抵押权的,而船舶优先权不但优先于抵押权,甚至还优先于留置权。故而可能与“购货款超级优先权”产生冲突的仅有建筑工程承包人的工程价款优先权。

在法律未能明确给出答案的前提之下,我们仅能通过立法本意和立法价值的取舍来进行推断。建筑工程价款的优先受偿权,设立的意义在于保护建筑施工群体的工资收益,保护弱势群体、促进社会稳定。而“购货款超级优先权”的设置在于鼓励融资,促进市场经济发展。

我们试想一个场景,当一个建筑施工发包方资金陷入困难,但仅需一批设备到位即可立刻又展开施工并完成达到预售的条件,这个时候我们是鼓励他进行融资盘活项目,还是任由工程烂尾呢?可见,“购货款的超级优先权”不提供设备,承包人可能陷入无法施工的状态,而承包人施工却没有增加设备的价值。故而,结合[敏感词]院《关于建设工程价款优先受偿问题的批复》的价值衡量,我们认为“购货款超级优先权”应当优先于建筑工程承包人工程款。

综上,《民法典》第四百一十六条所设置的“购货款超级优先权”实际上是一项在英美欧陆各国都已经运行数个世纪的一项制度,在过往各国的历史和经验中,客观上确实能够起到鼓励交易、促进工商的作用,也契合了我国现阶段市场经济的发展现状。但同样的,一项新制度的正式实施,依旧需要给予社会一定的适应时间。同样的,在适用这一新的制度的过程中,仍有大量问题需要逐步在司法中建立规则进行解决和处理。