关键词

确认合同无效 恶意串通 财产返还

裁判要旨

1.债务人将主要财产以明显不合理低价转让给其关联公司,关联公司在明知债务人欠债的情况下,未实际支付对价的,可以认定债务人与其关联公司恶意串通、损害债权人利益,与此相关的财产转让合同应当认定为无效。

2.《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第五十九条规定适用于第三人为财产所有权人的情形,在债权人对债务人享有普通债权的情况下,应当根据《合同法》》第五十八条的规定,判令因无效合同取得的财产返还给原财产所有人,而不能根据第五十九条规定直接判令债务人的关联公司因“恶意串通,损害第三人利益”的合同而取得的债务人的财产返还给债权人。

基本案情

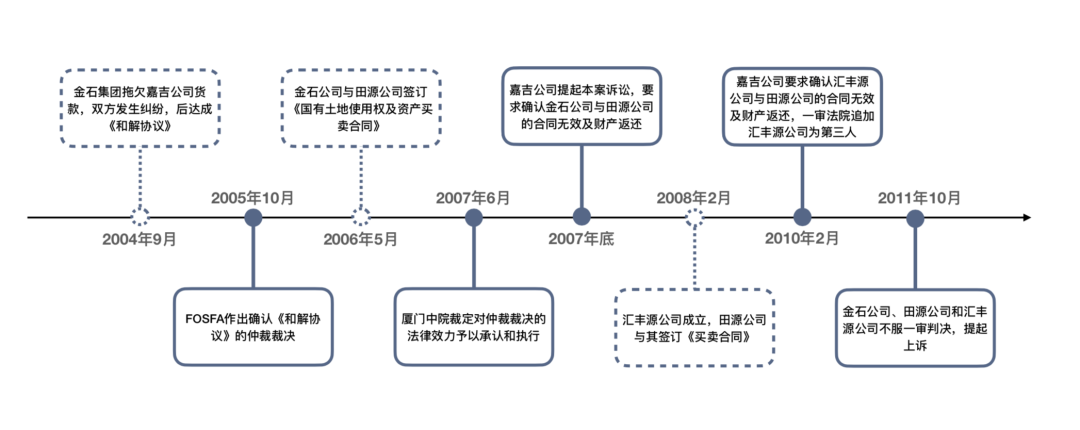

嘉吉公司与金石公司因“红豆事件”[1]产生纠纷,后双方达成《和解协议》,约定金石公司五年内分期向嘉吉公司偿还所欠债务,国际油类、种子和脂类联合会(FOSFA)根据《和解协议》作出金石公司应支付嘉吉公司1337万美元的仲裁裁决。

期间,金石公司通过与田源公司订立《国有土地使用权及资产买卖合同》、田源公司与汇丰源公司订立《买卖合同》的方式,转移其名下的国有土地使用权、土地上的建筑、设备等资产。后查,金石公司、田源公司和汇丰源公司为关联公司,且田源公司、汇丰源公司未实际足额支付转让款。

因金石公司恶意串通关联公司转移财产,导致裁决无法执行,嘉吉公司遂以金石公司、田源公司(后更名为“中纺福建公司”)、汇丰源公司为被告向福建省高级人民法院提起诉讼,要求确认合同无效和返还财产。法院支持了原告诉请,被告不服一审判决提起上诉,[敏感词]院维持原判。

(点击查看大图)

原告方诉讼请求及理由

原告诉讼请求:

1、确认福建金石公司与中纺福建公司签订的《国有土地使用权及资产买卖合同》无效;

2、判令田源公司向福建金石公司返还依据前述合同取得的全部财产等;

3、确认田源公司与汇丰源公司签订的《买卖合同》无效;

4、判令汇丰源公司将其违法取得的合同项下财产返还给财产所有人。

依据及理由:

1、福建金石公司与田源公司、田源公司与汇丰源公司之间签订的两份《国有土地使用权及资产买卖合同》目的是恶意串通、逃避债务。依据《合同法》第五十二条的规定,均应是无效合同,其法律后果就是返还财产。

2、依据《合同法》第五十六条、第五十八条的规定,合同无效或被撤销后,因该合同取得的财产应当返还给“财产所有人”。本案中该财产所有人就是福建金石公司,田源公司和汇丰源公司应向福建金石公司返还财产。

法院针对争议焦点的观点及说理

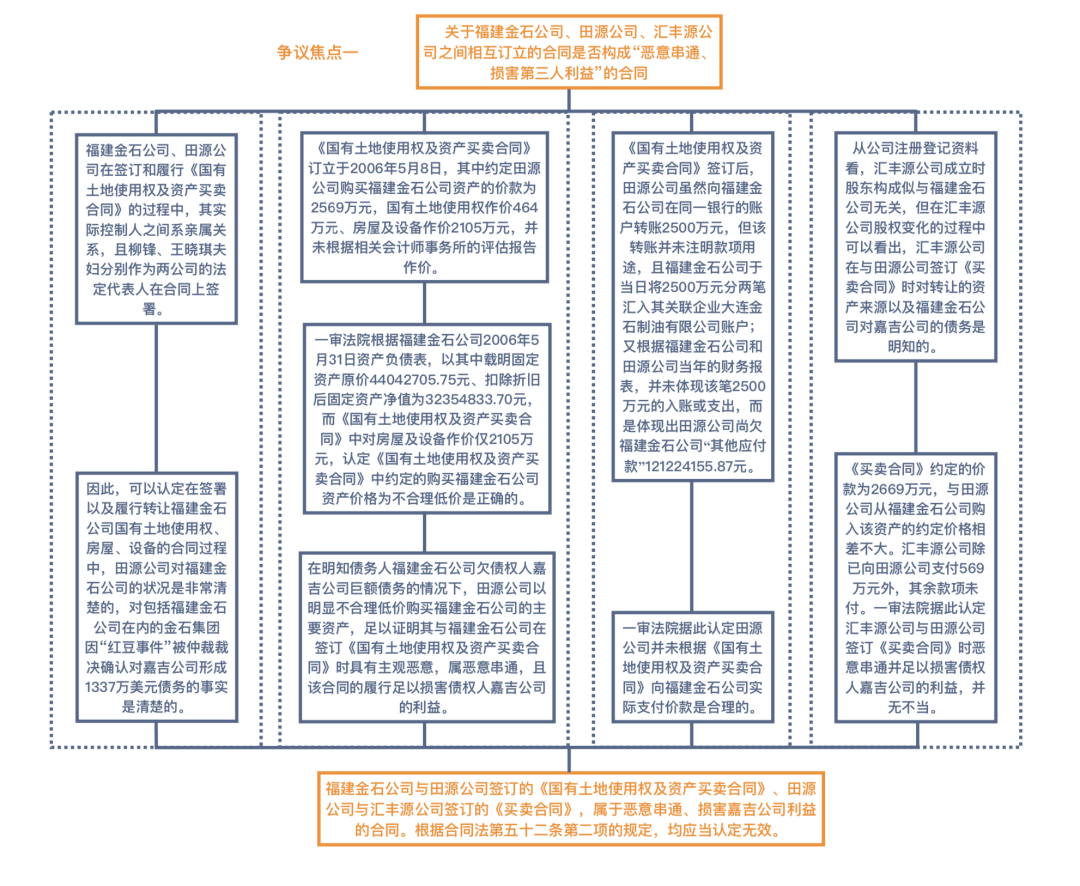

1、福建金石公司、田源公司、汇丰源公司之间相互订立的合同是否构成恶意串通、损害嘉吉公司利益的合同。

(点击查看大图)

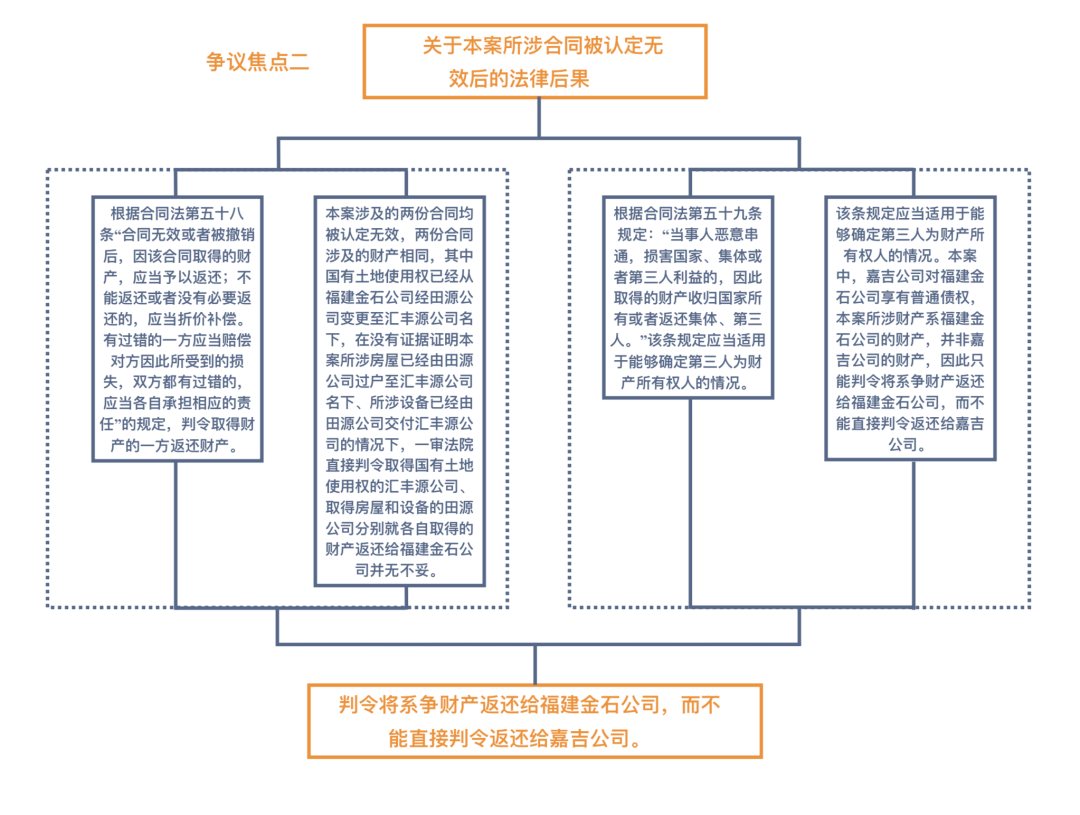

2、本案所涉及合同被认定无效后的法律效果。

(点击查看大图)

案例解析

本指导案例属于《合同法》第五十二条第二项规定的合同无效的情形,即“恶意串通,损害[敏感词]、集体或者第三人利益”的合同无效。本案涉及到“恶意串通”认定、“合同无效的法律适用”等问题,坚果律师针对本指导案例进行剖析,就案例背后的理论学说与实务认定相交织的要点进行探讨,以增强读者对相关问题的理解及应用。

一、对于《合同法》中“恶意串通”的解读

我国《合同法》第五十二条规定了合同无效的五种情形,其中第二项规定订立合同时存在“恶意串通,损害[敏感词]、集体或者第三人利益”的,该合同无效。该规则是我国民法上一项独特的法律行为无效的规定,被称为“恶意串通规则”,但因作为构成要件的“恶意串通”语义含糊、范围不清,该规则在理论及实践中有较大争议。[2]

一般认为,“恶意串通规则”的构成要件分为主客观方面,主观方面表现为双方当事人“恶意串通”,客观方面表现为基于此“恶意串通”订立的合同“损害[敏感词]、集体或第三人利益”。

本案中,原告请求确认合同无效的请求权基础正是《合同法》第五十二条第二项规定的“恶意串通规则”。对此[敏感词]法院认为,“恶意串通”是指当事人以谋取私利为目的,采取相互勾结等不正当手段,共同实施损害他人的利益的行为;恶意串通的合同因违反法律、公序良俗及诚实信用等基本原则,损害[敏感词]、集体或第三人利益,应当被确认为全部无效。[3]受让人田源公司、汇丰源公司在明知金石公司欠嘉吉公司巨额债务的情况下,以不合理低价购买金石公司的主要资产,足以证明两受让人在签订两份买卖合同时具有主观恶意,属于恶意串通;该两份合同的履行足以损害债权人嘉吉公司的利益,根据《合同法》第五十二条的规定,一审法院认定前述合同无效正确,上诉人的上诉理由不能成立。

二、[敏感词]院对“恶意串通”作出的认定标准

在本指导案例公布前,司法实践中对于如何适用《合同法》第五十二条第二项的规定并无明确指引。而本案主要的争议焦点正是金石公司、田源公司及汇丰源公司相互之间订立的合同是否因恶意串通而无效;对此,二审判决从四个方面进行论述(详见“判决解构图”)。该指导案例的公布,不仅表明了我国司法机关对“恶意串通规则”持积极态度,更对下级裁判机关解释、适用该规则起到了权威性的示范作用。仔细分析、归纳[敏感词]法院的裁判思路,可得出法院在司法实践中认定“恶意串通”的四个基本要点[4]:

1、债务人与关联公司明知债务人欠他人债务;

2、债务人以明显不合理的低价转让财产;

3、关联公司未实际支付对价;

4、关联公司明知转让的财产来源及债务人欠债情况。

当案件符合上述四点认定标准,基本可以认定当事人之间订立合同的行为存在“恶意串通,损害[敏感词]、集体或第三人利益”的情况,可以参照适用《合同法》第五十二条的规定请求法院确认合同无效。

1、关于“关联公司明知债务人欠债”的认定

首先,是关联公司的认定问题。本案在一审判决中认定三公司存在关联关系,其主要法律依据是《中华人民共和国公司法》第二百一十六条的规定:“关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。”此外,会计准则、证券法规、[敏感词]税收法规等都有涉及公司关联关系的认定规定,其中财政部颁布的《企业会计准则》中对关联方的定义是:“一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。”结合本案,法院认定金石公司、田源公司、汇丰源公司存在关联关系的主要事实依据是在三公司的股权变更过程中,其实际控制人之间系亲属关系,三方有着直接或者间接的股权交易行为或对对方公司的经营运行有实质影响。该裁判要点,将对企业的股权架构设计、母子公司的设置及实际运营方的选择等方面存在一定的参考意义。

其次是关于“明知”的认定问题。前文提到,认定当事人是否构成恶意串通,需要从主客观两个方面综合评判,但是在司法实践中,主观意图常需借助客观事实综合判定。因此对于“明知”,[敏感词]院采用了推定事实的方式认定当事人存在主观恶意。在签署及履行买卖合同的过程中,其实际控制人之间系亲属关系,[敏感词]院由此推定田源公司对金石公司、包括对金石集团因“红豆事件”尚欠嘉吉公司债务的事实是清楚的,即“明知债务人欠他人债务”;通过汇丰源公司的股权变化及汇丰源公司剩有大部分余款未付的行为,[敏感词]院推定汇丰源公司与田源公司签订买卖合同时对资产来源及金石公司对嘉吉公司的债务是知道的,即“明知转让的财产来源及债务人欠债情况”。同时,根据金石公司的资产负债表证明田源公司以不合理的低价购买金石公司的资产,两公司在签订合同时具有串通的主观恶意。换言之,[敏感词]院是从合同标的、约定价格、履行情况、当事人之间的关联关系等客观因素综合认定当事人对债务人欠债事实的“明知”,又由此“明知”进而认定双方“串通”。[5]因此,债权人想援引恶意串通规则来认定合同无效,须同时证明债务人主观上具有恶意和客观上具有损害其利益的行为,缺一不可。值得注意的是,一般民事审判活动的证明标准是达到盖度盖然性即可,但根据《[敏感词]人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》[敏感词]百零九条的规定:“当事人对欺诈、胁迫、恶意串通事实的证明,以及对口头遗嘱或者赠与事实的证明,人民法院确信该待证事实存在的可能性能够排除合理怀疑的,应当认定该事实存在。”即恶意串通事实的证明标准不适用高度盖然性,而需达到排除合理怀疑的程度。这一定程度上加重了举证方的举证责任,但同时也体现了保护民商事活动的稳定、促进交易及遵守诚实守信原则的立法原意。

2、关于“以明显不合理低价”的认定

根据《[敏感词]人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第十九条的规定:“对于合同法第七十四条规定的‘明显不合理的低价’,人民法院应当以交易当地一般经营者的判断,并参考交易当时交易地的物价部门指导价或者市场交易价,结合其他相关因素综合考虑予以确认。转让价格达不到交易时交易地的指导价或者市场交易价百分之七十的,一般可以视为明显不合理的低价;对转让价格高于当地指导价或者市场交易价百分之三十的,一般可以视为明显不合理的高价。”司法实践中,对于以明显不合理低价转让财产的,原则上应按照该司法解释的判断基准和基本方法综合进行分析,并根据案件的具体情况予以个案分析。[6]金石公司与田源公司就资产买卖约定的价款是2569万元,该价格是未根据评估报告的作价;同时,根据金石公司的资产负债表可知,无论是固定资产的原价还是扣除折旧后的资产净值,均高于约定的转让价款,其差值幅度高达33.5%。为此,法院认定债务人金石公司是以明显不合理的低价转让财产。

3、关于“未实际支付对价”的认定

就金石公司与田源公司的买卖合同,因金石公司提交的转账记录未注明用途、转账数额并非约定价款,且根据当年财务报表未能体现该笔入账或支出,反而体现田源公司尚欠金石公司高额债务,[敏感词]院认为金石公司和田源公司不能证明款项是转让款,应承担举证不能的责任。就田源公司与汇丰源公司的买卖合同,汇丰源公司支付了涉案土地使用权的相应对价并取得了使用权证,但合同约定的房屋、设备价款未支付,亦无证据证明双方已经办理过户登记或交付,因此认定汇丰源公司并未取得涉案房屋、设备的所有权。可见,在是否实际支付对价的问题上,法院主要通过双方的经济往来记录进行判定,因此款项数额、用途、交易时间、交易对象等账目信息能否一一对应是举证的关键。企业在经济往来中交易量大,更应当做好备案。在是否取得资产使用权或所有权的问题上,法院的认定遵从《物权法》中关于物权变动的规定,不动产需要完成登记、动产需要完成交付。恶意串通导致合同无效的直接法律效果就是财产返还,因此涉案物权是否变动、如何变动将直接影响合同无效后的处理。

三、区分《合同法》第五十八条、第五十九条的适用

合同一旦被认定为无效,则自始无效,对应的法律效果就是将财产回复到合同订立前的原始状态。《合同法》第五十八条规定了一般合同无效的处理——因合同取得财物的一方返还财物;有损失的,当事人根据过错程度承担相应的损失赔偿责任。《合同法》第五十九条则是专门针对当事人恶意串通、损害第三人利益的情形,规定由此取得的财物返还第三人。本案二审判决划分了《合同法》第五十八条和第五十九条的界限,明确指出第五十九条的适用前提——能确定第三人为财产所有人。

上诉人的上诉理由之一是一审判决依据《合同法》第五十八条判决汇丰源公司向金石公司返还财产,属于法律适用错误。上诉人认为,根据合同相对性,合同被认定无效后,当事人应向合同相对方(田源公司)返还财产;一审已认定三公司属于恶意串通损害第三人利益,应直接适用第五十九条的规定,将财产返还给第三人(嘉吉公司)。对此,[敏感词]院认为“对于无效的的处理,人民法院应当首先根据《合同法》第五十八条的规定,判令取得财产的一方返还财产。”“《合同法》第五十九条,适用于能够确定第三人为财产所有人的情况。”

本案中,两份合同涉及的财产相同、两份合同均被认定为无效。对于土地使用权,已由汇丰源公司取得,合同无效后应由汇丰源公司原路返还至田源公司,田源公司返还至金石公司。对于地上的房屋、设备,因无证据证明已进行变更登记或交付,故汇丰源公司尚未取得,应由田源公司原路返还至金石公司。一审直接判令汇丰源公司和田源公司就各自取得的财物返还给金石公司并无不妥。嘉吉公司对金石公司仅享有普通债权,“在一个标的物上既设定有债权又设定有物权时,因物权具有的排他性,物权人的权利优先行使。”嘉吉公司只能通过行使请求权的方式要求金石公司给付,因此只能判令将系争财产返还给金石公司,而不能直接判令返还给嘉吉公司。

结语

本指导案例明确了债务人与其关联公司恶意串通逃避债务时,债权人可以通过请求确认转让合同无效的救济手段,明晰了司法实践中“恶意串通”的具体认定标准,同时针对《合同法》第五十八条、第五十九条进行区分,解决了合同无效后财产返还的法律适用问题;对涉及确认合同无效、恶意串通和财产返还的案件具有重大的指导意义。

1、“红豆事件”是指嘉吉公司与金石集团就进口大豆中掺杂红豆而引发的金石集团涉及的一系列诉讼及仲裁纠纷,以及与此有关的涉及汇丰源公司的一系列诉讼及仲裁纠纷。

2、李适时主编:《中华人民共和国民法总则释义》,法律出版社2017年版,第482-285页。

3、[敏感词]人民法院案例指导工作办公室、民四庭:《指导案例33号<瑞士嘉吉国际公司诉福建金石制油有限公司等确认合同无效纠纷案>的理解与参照——恶意串通逃债的行为无效》,《人民司法·案例》2015年第18期,第8页。

4、[敏感词]人民法院案例指导工作办公室、民四庭:《指导案例33号<瑞士嘉吉国际公司诉福建金石制油有限公司等确认合同无效纠纷案>的理解与参照——恶意串通逃债的行为无效》,《人民司法·案例》2015年第18期,第9页。

5、茅少伟:《恶意串通、债权人撤销权及合同无效的法律后果——[敏感词]人民法院指导案例33号的实体法评释》,《当代法学》2018年第2期,第15、16页。

6、沈德咏、奚晓明主编:《[敏感词]人民法院关于合同法司法解释(二)理解与运用》,人民法院出版社2009年版,第148页。