关键词

裁判要旨

基本案情

(点击查看大图)

2012年5月1日,原告孙银山在被告欧尚超市江宁店购买15包香肠,其中价值558.6元的14包香肠已过保质期。孙银山在收银台结账后,径直到服务台索赔,后因协商未果诉至法院,要求欧尚超市江宁店支付14包过期香肠售价十倍的赔偿金5586元。

原告方诉讼请求

请求判令被告支付价款十倍的赔偿金5586元。

起诉依据及理由

原告孙银山作为消费者,在被告处购买到了不符合食品安全标准的过期香肠,被告应当支付其香肠售价十倍的赔偿金。

被告方答辩观点

原告孙银山明知香肠已过保质期而购买,可见其购买目的是谋取不当利益,而不是用于生活消费,因此原告不是消费者,不应当获得十倍赔偿金。

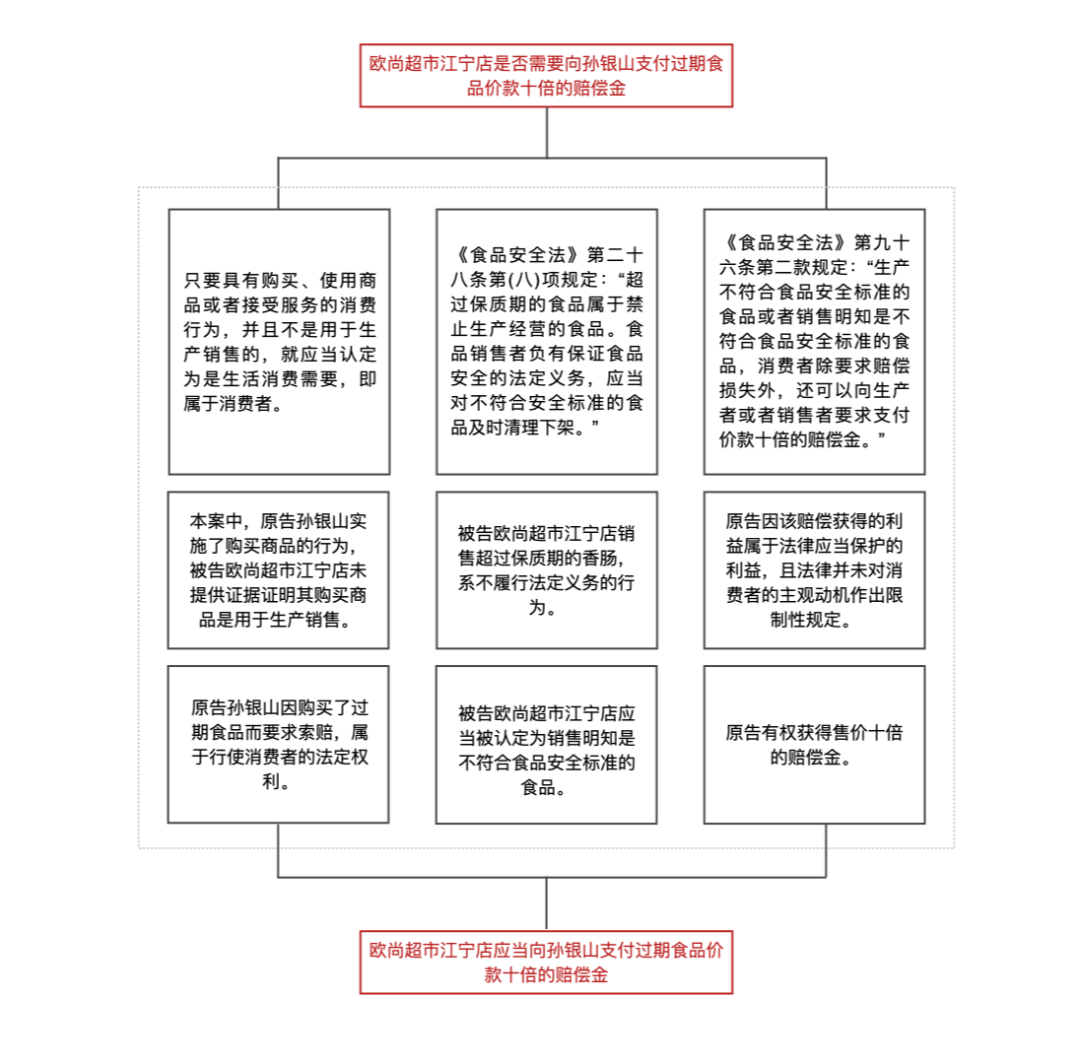

案件争议焦点

1、知假买假的孙银山是不是消费者;

2、欧尚超市江宁店的主观状态是否是明知;

法院说理

(点击查看大图)

案件解析

一、知假买假与“消费者”范畴的界定

随着职业索赔行为的蔓延,关于知假买假人是否具有消费者身份者这一问题,理论界和实务界一直存在争议。

关于“消费者”的界定,根据《中华人民共和国消费者权益保护法》(以下简称《消法》)第二条规定:“消费者为生活消费需要购买、使用商品或者接受服务,其权益受本法保护;本法未作规定的,受其他有关法律、法规保护。” 该条并非“消费者”的定义,仅是规定了《消法》的适用范围,其限制的是“消费的目的”,而非原告的身份。

二、关于经营者“欺诈”的认定

按照《消法》第五十五条的规定,在普通消费产品领域,消费者获得惩罚性赔偿的前提是经营者的欺诈行为。那么,如何认定“欺诈”,理论和实务中尚未达成统一认识。

一是 “欺诈”是否以经营者主观故意为要件。有观点认为“欺诈”的认定应符合民法中欺诈的构成要件,即经营者要有欺诈的故意;另一种观点认为, “欺诈”的认定不以主观故意为要件,只要经营者客观上实施了隐瞒重要事实、作出虚假陈述的行为,即构成欺诈。

二是“欺诈”是否以消费者“因欺诈而陷入错误认识”“因错误认识而为意思表示”为要件。对此,有观点主张只要经营者存在欺诈行为,消费者购买了该商品,即可认定消费者陷入错误认识,经营者存在“欺诈”;也有观点认为,消费者具有一定的审慎义务,在购买前通过观察商品的外包装、网站商品描述等能够辨识商品的正确信息,未陷入错误认识而作出意思表示,不宜适用惩罚性赔偿。

三是惩罚性赔偿是否以损害后果为要件。一种观点认为,惩罚性赔偿应当以损害后果为构成要件;另一种观点认为,从文意解释上来看,《消法》并未要求惩罚性赔偿需以损害后果为构成要件,而仅要求经营者提供商品或者服务存在欺诈行为。

三、知假买假者是否适用《食品安全法》中的惩罚性赔偿?

《食品安全法》[敏感词]百四十八条第二款规定:“生产不符合食品安全标准的食品或者经营明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者经营者要求支付价款十倍或者损失三倍的赔偿金……”对于该条的适用尚存在争议,即知假买假者是否适用惩罚性赔偿?

关于知假买假是否受《食品安全法》保护,《[敏感词]人民法院关于审理食品药品纠纷案件适用法律若干问题的规定》第三条规定:“因食品、药品质量问题发生纠纷,购买者向生产者、销售者主张权利,生产者、销售者以购买者明知食品、药品存在质量问题而仍然购买为由进行抗辩的,人民法院不予支持。”该规定从保护人民群众生命健康权出发,在食品、药品消费领域并未对消费者的主观购买动机作出限定,未排除对明知售假而购买的消费者权益的保护,因赔偿获得的利益属于法律应当保护的利益。

至于食药品领域对“知假买假”者主张赔偿这一规则是否可以推广至其它消费品领域,《[敏感词]人民法院办公厅对十二届全国人大五次会议第5990号建议的答复意见》(法办函〔2017〕181号)明确,从目前消费维权司法实践中,知假买假行为有形成商业化的趋势,出现了越来越多的职业打假人、打假公司(集团),其动机并非为了净化市场,而是利用惩罚性赔偿为自身牟利或借机对商家进行敲诈勒索。更有甚者针对某产品已经胜诉并获得赔偿,又购买该产品以图再次获利。上述行为严重违背诚信原则,无视司法权威,浪费司法资源。

结语